.../...

... pour témoigner de leur passage sur la terre et de leur croyance en la puissance invisible, ils ont laissé des pierres inexplicables, des cercles mystérieux, des monuments tout bruts dont personne encore aujourd'hui n'a trouvé le sens véritable; mystères des générations passées dont nous savons à peine le nom: dolmen, cromlech, peulven, menhir.

(Dolmen, ou dolmin, signifie. en breton table de pierre; cromlech, lieu courbe, lieu voûté; peulven, pilier de pierre, et menhir, pierre longue. Le dolmen est composé d'une pierre plate ou de forme tabulaire, élevée sur plusieurs autres enfoncées en terre. On croit qu'il servait d'autel sur lequel on sacrifiait les victimes. Le même nom s'applique encore à une réunion de pierres larges, plates et hautes, disposées à côté les unes des autres, de manière à former une enceinte carrée, fermée de trois côtés et couverte de pierres plates; c'était une sorte de sanctuaire, dans, lequel le pontife se plaçait pendant les cérémonies religieuses.

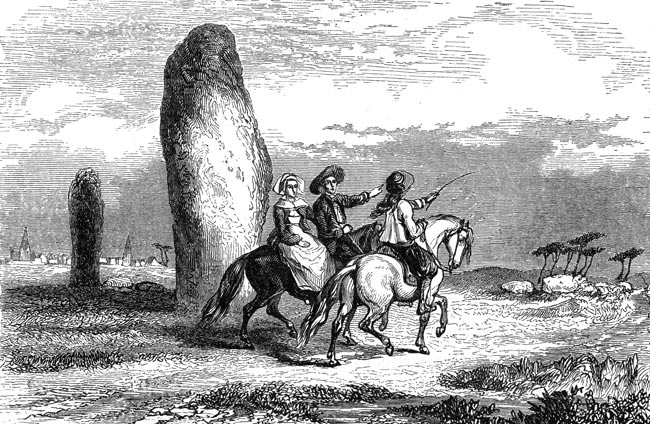

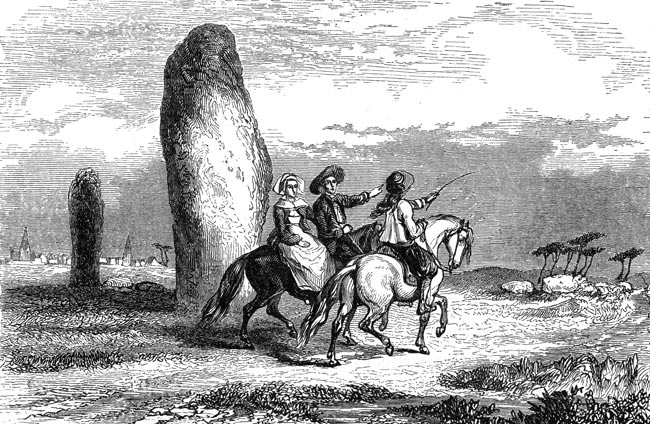

Le peulven ou menhir est un obélisque, ou plutôt une pierre placée verticalement sur le soi.

Le cromlech est composé d'un nombre plus ou moins considérable de peulven ou d'obélisques disposés en cercle, quelquefois sur deux ou trois rangs, et dominés par un peulven plus élevé, placé au centre. D'autres fois celte dernière pierre manque; alors le monument druidique n'est plus qu'une enceinte sacrée, dont lentrée était interdite aux profanes, et qui recevait le nom de malins.)

De ces monuments étranges d'un aspect si nouveau, la Bretagne tout entière est remplie. Entre les baies de Brest et de Douarnenez, des bords de la rivière d'Aûn (Aulne) jusqu'à la pointe de Toulinguet, la presqu'île de Crozon attire l'attention et tous les regards de l'antiquaire.

Cette presqu'île, célèbre dans l'histoire du druidisme, se divise en trois fractions principales: la presqu'île de Quelern, l'île Longue, la pointe de la Chèvre. Le paysan breton vous dira le nom de toutes ces anses battues par la mer: Poulmic, le Fret, Roscanuel, Camaret, qui sert d'abri contre la tempête.

Dans ce groupe d'îlots, d'anses, de presqu'îles, de curiosités naturelles, témoin l'arche immense de Morgatte, les druides avaient transporté leurs mystères, loin des regards profanes. Des plus curieux monuments de la religion des Celtes, la péninsule de Crozon est remplie: autels, tombeaux, sanctuaires, tombelles, pierres vacillantes, cimetières. Les anciennes traditions du Nord racontaient que les alignements angulaires du Leuré étaient jadis le souvenir des guerriers morts à cheval : Ordo cuneato equestrium designans sepulturas.

La presqu'île de Quelern, toute chargée de verdure, riches bosquets, jardins fertiles, frais paysages, possède un menhir de quatorze pieds. Les paysans disaient que le menhir renfermait un trésor, mais personne n'eût consenti à porter sur cette antique pierre une main impie. Un soldat qui passait en Bretagne fut plus hardi que les gens de Quelern; il se mit à la recherche du trésor, mais la pierre croulante s'abattit sur le téméraire, qui resta enseveli sous cette masse.

— Vous retrouvez les mêmes pierres à la pointe de Toulinguet, sur les

côtes de la Pallue, au nord du Bec-de-la-Chèvre (Beg ar C'haor); la rivière de Labes est chargée sur ses deux rives de ces dolmens; une de ces tombelles s'appelle la tombe d'Artus. Mais quel Artus ? Le chef illustre, le digne chef de la Table-Ronde, l'homme qui a donné le signal à tant de vaillants hommes, le véritable Artus, est enterré non loin du château de Keruel, dans l'île d'Aval. Mais qui pourrait compter tous les monuments du même genre dans la Cornouaille Armorique ?

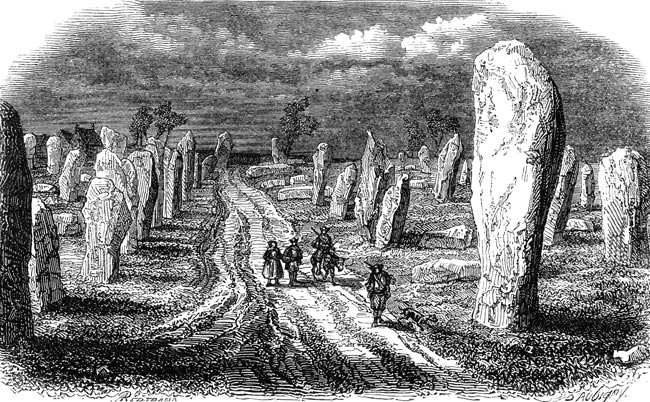

Pierres druidiques de Meneck près de Karnac

À la pointe du Raz, le point le plus reculé du vieux monde, sur ce rocher miné, à cette hauteur de trois cents pieds qui domine sept lieues de côtes, existe un menhir.

Dans l'île de Sein existait, il n'y a pas cinquante ans, un monument celtique renversé par les Anglais; c'est l'île célèbre, la demeure des vierges sacrées. Les poètes ont fait de cet inculte rocher le collège des druides. En langue celtique, sen veut dire vieillard.

Au village de Primelen, une source d'eau fraîche et limpide sort en murmurant d'une vieille pierre druidique; la pierre, c'est l'autel; la source cachée, c'est la divinité inconnue. Un long bassin, formé de longues pierres, reçoit cette eau murmurante, dans laquelle le monument druidique prolonge son ombre vénérée.

Dans la baie d'Audierne, à la pointe du doch, non loin de là petite crique de Poulhant, s'élève le plus imposant dolmen de tout le Finistère. La plate-forme du monument est portée sur seize pierres verticales; le monument n'a pas moins de quarante-trois pieds de long sur six pieds et demi de large. — Lieu sauvage tout rempli de silence et de mystère ! pas un troupeau et pas un pâtre; pas une cabane dont l'ondoyante fumée vous promette l'accueil hospitalier et le repas du soir. Les cris de l'oiseau de proie se mêlent aux grands bruits de la mer :

Goélands ! Goélands !

Rendez-nous nos maris! rendez-nous nos enfants!

A la pointe de Penmarc'h, à travers les débris d'une ville dont le nom même n'est pas resté, il serait difficile de compter tous les monuments celtiques. Le menhir de la plaine est remarquable par sa hauteur; masse informe et glorieuse, qui a demandé, pour être placée là, la force de toute une armée. Le chef vainqueur, dort sous ce rocher élevé à sa gloire. Un peu plus loin, près du bourg, deux menhirs de vingt pieds. Près du manoir de Gouenac'h, une table de pierre; sur cette table ruisselait le sang des victimes humaines; un de ces monuments s'appelle ty ar Gorriket, la maison du Nain; car ces masses de pierre, à en croire le paysan breton, ont été portées là par les nains et les mauvais génies. De même que dans tout le reste de la France on croit aux géants, la Bretagne croit aux nains; le nain est le roi de ces contrées; il a la malice des petits êtres : il est railleur, il est taquin, il a les caprices et les colères d'un enfant à qui rien ne résiste.

A Quimper, le premier évêché de la Bretagne, les évêques de l'Eglise primitive ont fait une guerre assidue aux souvenirs des vieilles idoles; seulement, les plus gros rochers sont restés immobiles; apportés là par des mains inconnues, pas une force humaine ne les a pu arracher de cette place.

Non loin de Pontaven, l'antique forêt de Lusuen (du mot celtique lusu, lousou, gui, fougère, verveine, plante salutaire ) prolonge encore son ombre fatidique; c'est toute l'histoire du passé, cette forêt de Lusuen; sa forteresse n'a pas été renversée tout à fait par le temps et par les hommes. Le plus beau dolmen de Lusuen s'élève à quarante pieds; de chaque côté de cette pierre solennelle a grandi un chêne séculaire; dans une fente du milieu, dans cette pierre des vieux siècles, un autre chêne a poussé.

Que de siècles représentent ces pierres et ces arbres! combien de générations se sont agenouillées à cet ombrage ! A Saint-Yvi, dans les genêts qu'agite incessamment le vent du nord, se rencontre un dolmen incliné, le plus curieux de la contrée. Sur les côtes de Kerlouan, tout au sommet de la stérile colline, vacille sur son pivot, aussi agitée que les genêts de Saint-Yvi, une immense pierre vacillante posée, pointe pour pointe sur le roc vif: miraculeux équilibre, pivot de diamant qui ne s'est pas encore usé ! A Plouescat, entre la chapelle de Brelevenez et le village de Cléder, la pierre des sacrifices contient un bassin carré. — Mais qui pourrait compter tous les vestiges laissés par ses premiers prêtres sur cette Bretagne croyante et sauvage? La plaine de Tregune, à elle seule, suffirait à fatiguer toute une académie d'antiquaires.

Dans tout le cours de cette histoire, nous rencontrerons bien d'autres débris de la même époque et de l'époque romaine, et les vestiges du moyen âge, et toutes les ruines qu'entraînent après elles la guerre et l'émeute. Le monument druidique est resté dans ces campagnes reculées, sinon un monument sacré, du moins un objet de vénération et de respect. Sous ces larges toits de granit, aujourd'hui chargés de mousse et de lichens, le paysan breton s'abrite contre l'orage, non pas sans dire sa prière à la bonne Vierge, la patronne de tous les humbles cœurs; priant ainsi, le Breton ne songe ni aux Celtes, ni aux druides, ni au sang des victimes immolées; il a peur du mauvais génie habitant de ce lieu; il évoque le couriquet ou le couril, caché dans ces ruines; il se le figure porté sur deux ailes de chauve-souris; tête difforme, sourire malin, poussant de petits cris d'ironie et de joie. Malheur à qui tombe dans la danse infernale de ces malins génies ! Il faut aller encore, il faut aller toujours; il a beau résister, le tourbillon l'emporte; les malins diables l'enlacent dans les anneaux de leur queue traînante. Trop heureux encore de se tirer d'affaire, une fourche à la main, en récitant ces paroles cabalistiques :

Les hi, les han !

Baz ann arar a zo gant han;

Les han, les hi !

Baz ann arar a zo gant hi.

Laisse-la, laisse-le !

Le bâton du char le voilà;

Laisse-le, laisse-la !

Le bâton du char le voilà.

Vous savez l'histoire du petit tailleur de Coad-Bily. Il était si bossu, si trapu, si chevelu, si barbu, qu'il dit un jour: «Pourquoi donc n'irais-je pas danser au clair de la lune avec les couriquets, les cournils, les cournicanets?» Il dit, et il va. Justement la lune était sombre, le vent bruyant, la bruyère agitée, les follets un peu moins fous que d'habitude; la danse commençait à peine. On fait place au nouveau venu; seulement on le trouve un peu laid pour un couriquet. Vous savez ce que disaient les follets en dansant ? trois mots qui sont toute leur joie: dilunn, lundi, dimeurs, mardi; dimerch'er, mercredi; lundi, mardi, mercredi, ainsi disait le tailleur. La ronde était triste et monotone, la joie commençait à peine; elle allait de dilunn à dimeurs. Enfin le petit bossu ajoute aux trois journées des follets: jeudi et vendredi, dialiaou na digwener. A ce moment, la danse devient un tourbillon, c'est la ronde infernale dans toute sa joie; on reconnaît le petit bossu, on l'embrasse, on l'étouffé; il était parti avec une bosse, il revient avec deux bosses: digne charge de couriquets !

— Beaux petits contes populaires ! ils ont donné une vie nouvelle aux vieux monuments de la race celtique, ils ont rajeuni ces vénérables pierres que le christianisme avait ébranlées; ils ont rendu à ces quatre mille années couchées sous ces dalles funèbres, un peu d'intérêt et de passion. Souvenir des races celtiques, et tenant au plus antique honneur de la Bretagne, le monument druidique est l'ornement de ces bruyères roses, de ces ravins, de ces rocs, de ces rivages; il a conservé (à Locmariaker) quelques-unes des lettres de cette langue, plus vieille de mille années, que la langue d'Homère. Race austère et dévouée, cette race des vieux Bretons, française par le cœur, elle a toutes les vertus de la France, elle a peu de ses défauts. Que de fois la Bretagne a sauvé la France! Les premiers, les Bretons de Nomenoé ont résisté à l'invasion des hommes du Nord ! Qui donc a chassé les Anglais de la France au quinzième siècle? Dugesclin le Breton! Au quinzième siècle? le Breton Richemond ! Qui a battu les Anglais sur toutes les mers? Duguay-Trouin, le Breton !

Dans le département du Morbihan, non moins que dans le Finistère (Antiquités de la Bretagne, par M. le baron de Fréminville.), les monuments des druides sont nombreux et d'un intérêt puissant. Un vieux Celte sortirait aujourd'hui de son tombeau de pierre, il reconnaîtrait la vieille patrie; aujourd'hui comme autrefois, la bruyère entoure de sa fleur empourprée les têtes grisâtres des pierres placées sur la tombe des héros; la fontaine sacrée murmure sa douce complainte sous le feuillage du hêtre; l'autel du dieu Thor et d'Esus attend le sacrifice; du haut du dolmen, le druide peut haranguer tout son peuple; debout au centre de ces grands cercles taillés dans le roc, la prêtresse peut se livrer, le soir à minuit, à ses incantations magiques. C'est vous que j'atteste, pâles rochers de Kerhan (Kerhan, en breton, le champ de bataille.), dolmen de Locmariaker (lieu de la belle Marie), Men ar Runn, pierres de la colline, qui dominez l'entrée du golfe du Morbihan, nobles traces, fiers souvenirs, chantés par Ossian, le poëte des Celtes :

«Place-moi, Fingal, sous quelque pierre mémorable qui atteste la gloire de Calma..... Cathula, dresse ma tombe sur la colline, et place sur ma tombe cette pierre grise.... Ici repose, sous ce bloc, le chef de la race de Dermid. — Ces pierres diront aux siècles à venir: Ici se rencontrèrent Ossian et Cathmor, et ils se dirent des paroles de paix ! — Pierres, vous parlerez aux années qui s'élèvent derrière les siècles! — Dans ces chants du barde, le tombeau se retrouve toujours aussi souvent que paraît la gloire; mais à tant de distance, qui donc pourrait dire à ces pierres: «Levez votre tête grisâtre, et dites-nous les noms des héros que vous cachez ?»

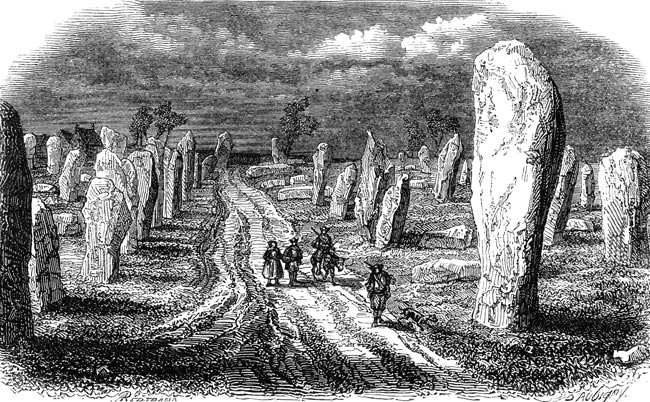

Vue sur la plaine de Karnac

Cependant, si la pierre druidique n'a pas gardé le nom du héros qu'elle recouvre, elle a gardé son nom à elle, et ce nom-là sert à la désigner et à la faire reconnaître : Kerguelvan (pierre des pleurs), Kerroch, lieu des rochers; ou bien le christianisme naissant s'est emparé des pierres druidiques, tout comme il s'est emparé du Capitole romain.

La croix et l'image de la Vierge protègent plus d'une pierre de la plaine de Karnac; Karnac, le cimetière aux tombes éternelles! Les

Romains, jaloux de tout ce qui n'était pas Rome, appelaient Karnac le camp de César. Mais le savant et vaillant homme à qui était réservée une si belle mort, l'antiquaire le plus illustre du Morbihan, le premier grenadier de France, Latour-d'Auvergne, dans ses Origines gauloises, se demande avec juste raison si les Romains ont jamais retranché leurs camps par un pareil entassement de rochers. Un autre antiquaire (M. de la Sauvagère.), pour échapper aux Celtes sans tomber dans les Romains, affirme que les roches de Karnac sont l'œuvre des Égyptiens, et la preuve, c'est que parmi les ruines de Thèbes s'élève une ruine appelée Karnac !

J'aime tout autant les traditions des habitants de la Cornouaille, qui appellent les pierres de Karnac les soldats de saint Corneille ( saint Corneli, soudard). C'est tout un poëme de pierres ce Karnac, lugubre poésie, silencieuse, solennelle, imposante.

Suivez toujours la trace druidique, elle vous conduira à Kennebon, à Cloukinec, landes désertes, sombres forêts, aspect sauvage. La plaine d'Ardven est inculte comme aux premiers jours; les pierres d'Ardven sont disposées dans un ordre régulier et sur neuf files parallèles. Le dolmen de Kerkouno est le plus vaste du Morbihan; les villages voisins en ont fait un lieu de réunion et de plaisir; c'est le cabaret du village les jours de Pardons, depuis que le Pardon a cessé d'être une fête toute religieuse. Une de ces pierres s'appelle la pierre du diable, et même on raconte la chronique de la pierre du diable. C'est un véritable peulven celtique, destiné à rappeler une histoire oubliée à jamais; la légende seule est restée. Comme les manœuvres chrétiens élevaient la cathédrale de Saint-Pol, le diable, pour écraser l'église naissante, prit cette pierre et la jeta sur le clocher, qui déjà s'élevait dans les airs; mais la pierre, lancée avec trop de violence, est retombée à cette place. Et en preuve, le diable a laissé dans le roc la double empreinte de sa griffe de fer.

A une demi-lieue d'Auray, se rencontre le Manê Korriganet (la montagne des petits hommes), apportée là par les Korrics; cette montagne, presque aussi abrupte qu'un monument celtique, est une des premières forteresses de la Bretagne féodale. Mais, dans ce premier chapitre, nous n'irons pas plus loin que les Celtes; nous retrouve-ions plus tard les antiquités françaises, les vieux manoirs, les châteaux forts, les tours féodales, les inscriptions, l'inscription de la tour d'Elven, par exemple : « Ci-gît Erec, fils d'Alain de Broerec,

dont Dieu ait l'âme. » C'est une belle histoire à écrire et à entendre, cette histoire de Bretagne. Dieu vienne en aide à notre esprit !

C'est ainsi que les vieilles pierres druidiques, longtemps négligées comme les vains caprices d'un peuple enfant, sont devenues autant de pages d'une histoire sérieuse, importante, et pour ainsi dire authentique.

Rien qu'à voir ces monuments d'une simplicité si grande, ces dalles grisâtres en guise d'autel, ces vieux chênes qui devenaient tout un temple, on comprend quel grand peuple a passé dans ces campagnes. Quant à deviner le dieu qu'ils ont adoré, de ce dieu-là les Celtes n'ont pas laissé l'image; à peine s'ils ont laissé le nom: il s'appelait Teutatès. C'est le nom du dieu pacifique qui présidait à l'agriculture et aux beaux-arts; le dieu de la guerre s'appelait Hésus, du mot celtique goez (Forêt qui fait es par contraction, ou du mot euz terreur.)

Au reste, chaque dieu des Celtes avait son nom, ses attributs, ses fantaisies. Le dieu qui présidait à la joie, qui avait apporté la vigne dans les Gaules, le Bacchus gaulois, avait nom Kernunos, du mot celtique korn; et l'on sait en effet que le Bacchus venu de Phénicie portait des cornes. Le dieu d'où venait l'inspiration poétique avait aussi son nom propre, et il tenait sa place à côté des deux autres. Quant aux divinités secondaires, les génies inférieurs, les fées, le lutin familier, les farfadets, tous les petits génies qui président à la poésie populaire, ils avaient noms Drac, Gripi, Fada. Ces peuples adoraient aussi l'eau et le feu, la terre et les vents, et les montagnes. Chacune de ces divinités avait ses prêtres; parmi les prêtres, les uns étudiaient les lois naturelles, les autres s'occupaient de l'histoire vivante des temps passés; ils rappelaient dans leurs chants la mémoire des héros, ils célébraient les vainqueurs de la bataille, ils chantaient l'hymne funèbre; la jeunesse prêtait l'oreille à ces chants de guerre et sentait s'allumer son courage aux récits des exploits de leurs pères. Après les bardes, venaient les sacrificateurs, et au-dessus de tous ces prêtres, les druides (Le nom de druide est derwidda en langue kimrique, il dérive du mot par lequel les Gaulois désignaient le chêne, c'est-à-dire derv en kimrique, deru en armorique, et duer en gaélique. Il est à remarquer que Diodore de Sicile traduit druides par un mot grec qui signifie hommes des chênes..)

.../...

![]()