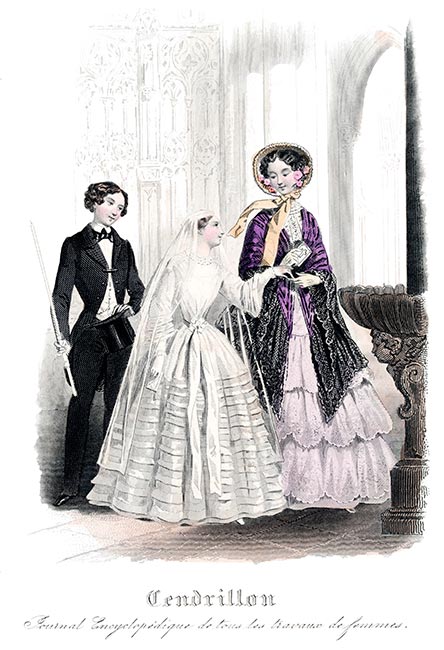

Cendrillon,

Journal encyclopédique de tous les travaux de femmes - mai 1851

.../...

En fait de chapeaux, la vogue appartient à la paille ; mais le chapeau de paille n’est plus ce qu’il était au temps jadis. Loin d’en être l’unique élément, la paille n’en est que l’accessoire : elle se mélange au crin, à la soie, au crêpe, aux rubans, au velours, à la blonde ; elle se découpe en entre-deux pleins et à jour ; elle serpente en franges ; elle s’enroule en torsades ; elle se joue en agréments ; elle s’épanouit en fleurs ; elle s’éparpille en paillettes ; en un mot, elle fait sa partie dans un ensemble, mais elle ne joue plus de solo.

La grande nouveauté consiste en un chapeau de crin, façonné à l’instar du réseau de la blonde. A la surface de ce réseau sont appliqués, pour ainsi dire, des ornements mi-partie de paille et de velours, doués d’une certaine consistance. On double l’intérieur du chapeau d'une étoffe de |paille de couleur assortie à celle de la chenille ou du velours ; on le garnit de brides pareilles, et l’on donne à cette coiffure d’ordre composite le nom de chapeau de paille.

Les passes sont toujours chargées d’ornements, les calottes profondes et baissées.

Le mantelet est en grande faveur. Le pardessus, abandonné au négligé, se porte en étoffe pareille à la robe. Le mantelet parisien, créé par la maison Gagelin, n’a rien perdu de sa popularité. Il est si élégant, si commode, et va si bien à la campagne, à la chambre, bref avec tous les déshabillés !

La manche pagode conserve sa prééminence. Seulement quelques raffinées lui font sentir une légère modification : elles la portent toujours large et un peu courte, mais droite, c’est-à-dire ne formant pas le bec par le bas.

Mais voici une grande innovation, déjà consacrée par le suffrage des reines... je me reprends, des présidentes de la mode. Il ne s’agit de rien moins, ne vous déplaise, que d’une révolution. Nous avons vu, de nos propres yeux vu, ce qu’on appelle vu... des gilets, de vrais gilets, calqués ou peu s’en faut, sur le gilet masculin. Manches à coude et à parement, basques de formes variées, petit col rabattu séparé du revers par un cran légèrement indiqué, les devants garnis d’un rang de boutonnières et d’un rang de boutons en bijouterie, voilà pour la façon ; du coutil, du piqué ou du nankin, voilà pour l’étoffe. Rien de mieux, avec le gilet, qu’une jupe en popeline, en taffetas ou en foulard. Grâce à ce coup d’État décrété par la mode, l’équilibre est dorénavant rétabli entre les deux sexes : Français et Françaises sont égaux... devant le gilet.

Le canezou a son parti : il sied surtout à la jeunesse, à la grâce et à la minceur. Où trouver, en ce genre, un plus joli modèle que celui dont madame Collas est l’auteur ? Figurez-vous un canezou en jaconas, coupé à la manière des corsages de robes froncées ; pour collet, un volant rabattu au sommet d’un petit col droit ; au bas de la ceinture, un autre volant froncé formant la basque ; les manches ouvertes et bordées d’une broderie assortie à celle des volants ; sur le devant, un entre-deux de broderie au milieu de deux volants brodés : c’est tout simplement ravissant.

Nous parlions tout à l’heure des boutons de gilet pour dames : citons ceux que nous avons vus chez Richenet-Bayard, et qui portent le nom de boutons à clavier. Ce sont de jolies perles blanches, mobiles et s’ajustant au moyen d’un œillet percé dans le gilet.

Encore une fantaisie tout à fait galante et nouvelle : c’est le bracelet Marie-Stuart tressé de chenilles noires et de fils d’or entremêlés. Le dessin est à jour. Le bracelet, assez large à son entrée, diminue progressivement par ses deux côtés parallèles, et vient presque mourir au fermoir.

En résumé, voici ce dont une rapide inspection nous a permis de nous convaincre. La mode incline de plus en plus au goût que nous avons déjà signalé. Elle dédaigne la simplicité ; elle se complaît dans les volants, les blondes, les dentelles, les franges, les broderies, les enjolivements, les fioritures, les fanfreluches ; en un mot, la mode devient ornemaniste ; et loin que cet engouement diminue, tout annonce que son empire se prolongera longtemps encore.

![]()