Puisque

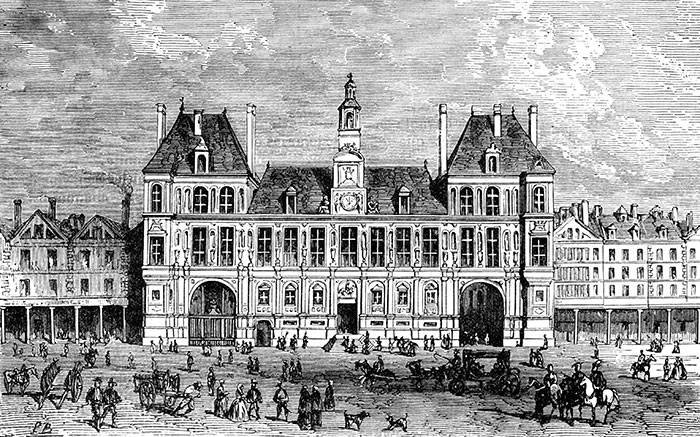

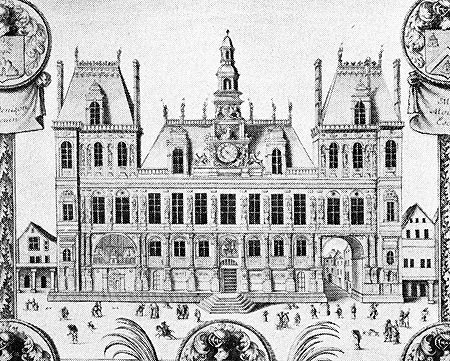

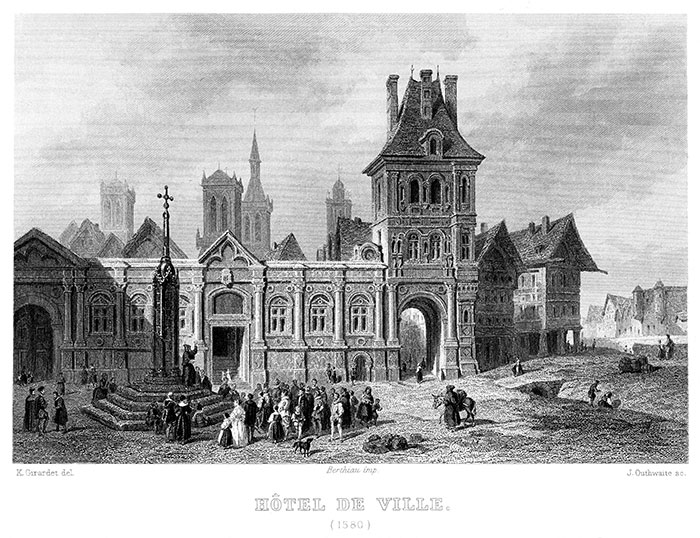

nous décrivons l'Hôtel

de Ville décoré des armes municipales, donnons

la signification de ces armes : le chef d'azur, semé de

fleurs de lis d'or, montre que Paris est la capitale de l'ancien

duché et de tout le royaume de France. Les fleurs de

lis sans nombre, indiquent qu'elles sont sur l'écu municipal

antérieurement à Charles V, qui réduisit à trois

les fleurs de lis de l'écu royal ; c'est Louis IX qui

accorda à la ville le droit de porter ce chef dans ses

armes. Le vaisseau d'argent, sur une onde aussi d'argent,

représente l'antique Lutèce, qui fut consacrée

dès le temps des Romains au culte d'Isis, déesse

de la navigation, et qui dut sa naissance et ses accroissements

au commerce par eau. C'est d'ailleurs, le symbole de sa

corporation de mariniers. Revenons au pavillon de l'Horloge;

cette partie de l'édifice fut restaurée et reconstruite

en 1864 et 1865. Un escalier de pierre , placé sous

l'horloge, montait à une cour intérieure

décorée d'arcades, au-dessus desquelles étaient

des inscriptions gravées en lettres d'or et rappelant

les victoires de Louis XIV (elles avaient été rédigées

par André Félibien, père de l'historien).

Sous une de ces arcades, celle qui faisait face à l'entrée

de l'Hôtel, se trouvait la statue pédestre en

bronze de ce roi, par Antoine Coysevox. Louis XIV, habillé en

triomphateur romain, portait la perruque en usage au XVIIe

siècle. Cette statue, mutilée en 1793, fut cachée

dans les magasins du Roule ; à la fin de 1814, elle

fut, après avoir été restaurée

par MM. Dupasquier, sculpteur, et Thomire, fondeur, rétablie à son

ancienne place.

Cette cour

offrait aussi les portraits en médaillons

de plusieurs prévôts des marchands. Il en restait

encore quelques-uns en 1817, mais depuis, la cour ayant été restaurée,

les portraits disparurent.

Un campanile élégant surmontait le pavillon

; en 1781 il y fut placé une horloge de Jean André Lepaute.

Le cadran était éclairé pendant la nuit

; ce campanile fut refait sur de plus grandes proportions,

par M. Baltard, en 1866; sa hauteur au-dessus du sol était

de 55 mètres ; des trois cloches qu'il contenait, l'une,

fondue en 1610, pesait 4000 kilogrammes.

Déjà,

au XVIIIe siècle, l'Hôtel

de Ville avait paru insuffisant, et en 1749, il fut question

de le rebâtir sur un plan plus vaste, de l'autre côté de

la Seine, sur l'emplacement de l'hôtel de Conti (Hôtel

des Monnaies). Un arrêt du Conseil du 22 août 1750,

autorisa l'acquisition de l'emplacement moyennant 160,000 livres,

mais il ne fut pas donné suite à ce projet qui

avait rencontré dans le public une très vive opposition.

En 1770, on songea de nouveau à l'agrandissement du Palais

municipal; un arrêt du Conseil du 11 janvier prescrivit

cet agrandissement ; on y lit : « sur ce que les prévôts

des marchands et échevins de la ville ont représenté que

l'hôtel Commun n'est pas d'une étendue proportionnée à la

magnificence de la capitale, et ses bâtiments se trouvant

d'ailleurs insuffisants pour les opérations qui s'y font

journellement, et notamment pour le paiement des rentes

dues par Sa Majesté, il doit être, conformément

audit plan, construit une nouvelle façade audit Hôtel

de Ville, en face de la rivière, et ajouté une

aile à la jonction des rues Jean-de-l'Épine et

de la Vannerie, etc. » |

Malheureusement

l'époque n'était pas propice

: on manquait de fonds. La Révolution survint sans qu'on

eût rien exécuté, et, sous le Consulat,

le préfet de la Seine vint prendre possession de l'ancienne

demeure du prévôt des marchands. — La suppression

de l'hôpital du Saint-Esprit et de l'église Saint-Jean,

permit d'attribuer leurs locaux aux bureaux de la Préfecture,

ainsi que le constate une délibération des Consuls

du 5 frimaire an XI : « les bureaux de la Préfecture

du département de la Seine, ceux de la Commission des

contributions et du Conseil de préfecture, seront transférés à l'Hôtel

de Ville de Paris, et ! dans les bâtiments du Saint-Esprit,

avant le 1er germinal. — Art. 2. Les registres et papiers

du domaine national seront transférés dans les

bâtiments de Saint-Jean en Grève. »

Un décret de l'Empire du 24 février 1811, porta

: « Il sera fait à l'Hôtel de Ville de Paris

les augmentations convenables pour que dorénavant,

dans les fêtes municipales, il ne soit plus nécessaire

de faire des constructions provisoires; ces travaux seront

commencés cette année.» Ils le furent en

effet, sous la direction de l'architecte Molinos, et une distribution

nouvelle eut lieu dans les principales parties de l'édifice,

et l'hôtel particulier du préfet de la Seine fut édifié sur

l'emplacement de l'hôpital du Saint-Esprit. On y remarquait

trois salons décorés d'un style uniforme,

et qui, séparés par des cloisons mobiles, pouvaient

se réunir à volonté pour ne former qu'une

seule pièce qu'on nommait Salle des Fastes.

Malgré ces

additions, et quelques autres de moindre importance qui s'effectuèrent

sous la Restauration, l'Hôtel de Ville ne suffit point

encore à l'accroissement

des divers services administratifs ; on fut obligé de

faire l'acquisition d'une propriété voisine et

de louer une maison de la rue Lobau, mais tous ces palliatifs

laissaient subsister le besoin d'un nouveau palais municipal

digne de la grande cité ; d'un autre côté,

l'Hôtel de Ville était entouré d'un pâté de

maisons hideuses, établies le long de ruelles étroites,

sordides, où le soleil ne pénétrait

jamais ; sortes de cloaques infects où languissait toute

une population étiolée; le gouvernement

de Louis-Philippe se résolût enfin à mettre

l'Hôtel de Ville en harmonie avec les splendeurs

de la capitale, et le Conseil municipal donna son approbation

au projet d'agrandissement qui lui fut soumis et dont le principal

mérite était de laisser intact le monument primitif.

Une ordonnance

royale fut rendue à cet effet, le 24

août 1836, et les travaux commencèrent sous la

direction de MM. Godde et Lesueur, architectes. Les constructions

nouvelles couvrirent l'emplacement de l'ancien hôpital

du Saint-Esprit, de l'ancienne église Saint-Jean et

d'une grande quantité de maisons particulières.

Elles comprenaient, sur la place de l'Hôtel de Ville,

deux nouveaux corps de bâtiments attenant à des

pavillons d'angle; au nord, sur la rue de Rivoli, et au sud, sur

le quai de la Grève, deux longues galeries latérales

qui reliaient la façade de la place à une nouvelle

façade élevée place Lobau. La forme de

l'ensemble était celle d'un immense parallélogramme

que des bâtiments transversaux divisaient intérieurement

en trois corps parallèles.

|

![]()