Gravures (de Léopold Massard et autre) et texte extrait de l'ouvrage 'Costumes français depuis Clovis jusqu'à nos jours', publié par A. Mifliez en 1835

Seigneur du 14ème siècle. Le costume de cette figure est celui de l’un des grands feudataires (vassal) de la couronne qui assistèrent au sacre de Charles V. Sa robe de dessous est de damas rouge ; son manteau violet est garni d’une pèlerine d’hermine, et il porte sur la tête une toque de velours bleu, qui se relève de côté, doublée de velours blanc et ornée d’une couronne d’or.

Cette figure est extraite de la miniature du manuscrit de Froissart qui représente la cérémonie du sacre de Charles V, dans l’église de Reims.

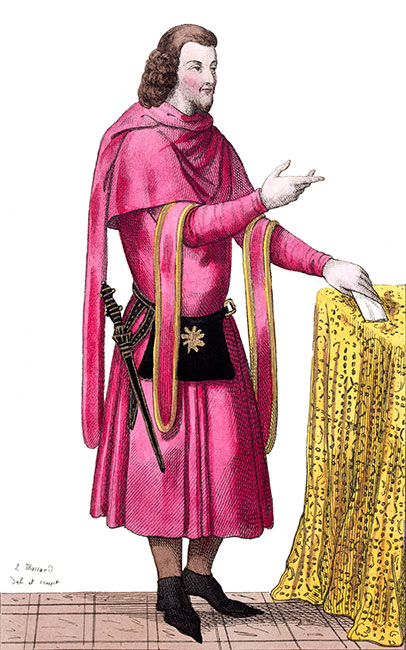

Seigneur de la cour du roi Jean (14ème siècle), (figure copiée sur une miniature du premier volume de Froissart, Mss. de la Bibliothèque du Roi, n° 83o, f. 187, qui représente l’arrestation de Charles-le-Mauvais, par le roi Jean en personne), représente un seigneur de la cour du roi Jean ; sa robe de damas rouge, étoffe que l’on tirait alors de l’Orient, comme l’indique son nom, est serrée à la taille par un ceinturon noir et or auquel est suspendue une dague ou miséricorde, et sur le devant, une espèce de portefeuille qui servait de bourse. La table sur laquelle il s’appuie est couverte d’un riche tapis oriental de drap d’or.

Seigneur du 14ème siècle, en en grande robe et bonnet à plume, costume tiré de la collection Gaignières, conservé au cabinet des estampes de la Bibliothèque du Roi.

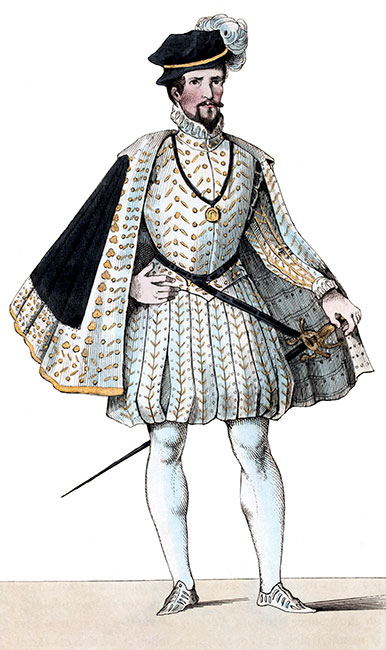

Seigneur du 16ème siècle, sous Henri III. Le manteau doublé de damas blanc azuré et le pourpoint de cette figure, sont noirs brodés or. Les trousses ornées de dessins or, les longs bas d’attache et les souliers sont blancs. La toque, relevée de dessins or et d’une plume blanche, est noire, ainsi que le ceinturon et le fourreau de l’épée, dont la garde est or. Ce costume était celui des seigneurs qui fréquentaient la cour.

|